- 发布日期:2025-03-06 15:26 点击次数:89

我们抛开细枝末节、抛开那些具有过强烈感情色彩的故事描述,从头回顾一下解放战争,就会发现解放战争在开战四年后——也就是1950年——取得胜利,几乎是个必然。

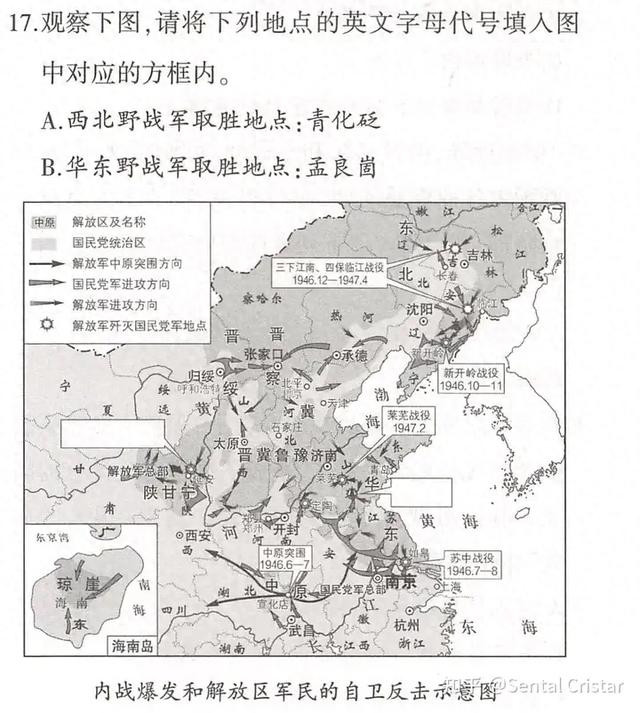

首先,我们从1946年开始。

1946年的基本情况是,国军数量、武器都占据碾压优势,而且我党内部出现了一些缺乏防备的情绪,河北附近的晋察冀根据地工作出现严重问题。

同时,解放军这边在东北下了重注,调集了最精英的部队和2万名干部前往东北开辟根据地,

1946年9月15日,我党正式确立了“向南防御、向北发展”的战略方针,华北、华东、西北拖住国军,在东北扎根。

结果出师不利。

不仅苏联更愿意配合国民党,主要的城市、武器都交给了国民党,

当地收编的武装也是快速反水,拿着我们从苏联基层那里私下接收的日军军火,反手来打我们。

四平保卫战更是把东北民主联军的士气打垮了,国军的美械部队一路追着东北共军追到黑龙江省。

华北地区,傅作义吊打了聂荣臻部。因为之前的疏忽大意,华北的军队建设有很大问题,直接丢失大片土地,被傅作义站稳了脚,并且在战略层面切断了华北解放区和东北的联系。

华东地区,虽然粟裕七战七捷,但它北面的根据地,陈毅他们没守住。为了避免陷入包围,粟裕部放弃了2000多万人口的苏中根据地,一路撤进山东。

中原地区,王树声部在双方一翻脸时就开始努力往外突围,最终还是在国军优势兵力下损失惨重。

西北的情况则从来就没好过。主要是因为经济。

从红军到达陕北开始,根据地就只能养一万兵,富庶地方全在国军控制之下。

所以,1946年的整体局面还是比较糟糕的。

但是,国军凭借军事优势占据主动的另一面,是国统区羸弱的经济。

1946年,以粮食作为货币来计价,解放区税收收入,是国统区的两倍。(解放区面积虽然小,但人口占了全国的四成。国统区则能获得偶然性的美国援助。)

也就是说,因为没有中间商赚差价,持久战胜利的天平,一开始就倒向解放区这一边的。哪怕在最困难的时刻。

。

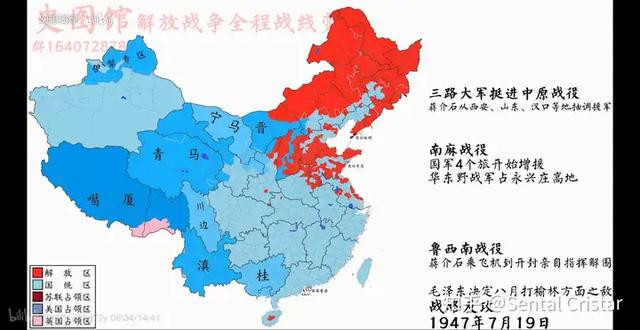

1947年,情况完全变了。

最先缓过来的是东北。

部队一路收缩到黑龙江、朝鲜对岸临江地区的东北民主联军,在林彪的骚操作下南北拉扯,硬是把国军机动兵力一点点给磨掉了。

到1947年4月,东北国军已经彻底失去了进攻能力,剩下几年的故事就全是解放军的某某攻势了。

然后下半年更猛的来了,深入土改创建坚实的根据地后,东北开始暴兵了,几个月时间遇见了189个独立团,暴兵42万,总兵力破百万。而国军损失了多少20万人,丢了77座城市。

接下来稳住的是山东。

山东这仗打得爆出巨多经典。

先是“就是五万头猪,共军抓三天也抓不完”,

接着是国军主力部队一线平推,平推过后的占领区里,藏着解放军一个3万人的纵队……

这已经完全是军事层面很丢脸的事。

然后理所当然的,这3万人把74师的补给基地、重炮部队给黑虎掏心了。74师当场死刑。

于是山东地区也稳了。

问题最大的晋察冀,朱德、刘少奇亲自挂帅去整顿,改组野战军、禁止军队经商,成立专业的后勤部门。

剩下的地方基本就是解放军小胜,但不足以战略上形成威慑。

但人口、粮食生产体量很大的东北和山东稳住了,基本上大局就定了。

1947年夏天,在河南附近作战的刘邓部,受到了一个巨大威胁——蒋介石准备第二次不当人,让黄河决堤淹没下游,也就是刘邓所处的晋冀鲁豫根据地。

加上内战作战对于根据地的经济破坏非常严重,拥有了余力的解放军开始反攻进了国统区腹地,也就是著名的“挺进大别山”。

跟很多人印象里不同的是,

挺进大别山并不是一个12万大军杀进大别山,然后损失过半无法立足的故事。

刘邓所部实际上有42万人之众,除了12万人作为箭头进入大别山吸引火力外,周围部队是在配合作战建立根据地的。

我们对比地图会发现,河南南部、湖北地区,在挺进大别山过程里建立起了强大的地方军区,一直打得白崇禧部出不了武汉周边。

湖北周边,也是罕见的国军主力部队vs解放军地方部队打得有来有回。

后边的淮海战役,白崇禧不是拒绝参战,而是没兵可调,一参战,家就没了。

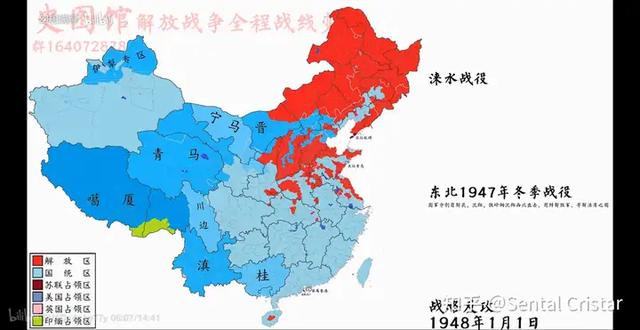

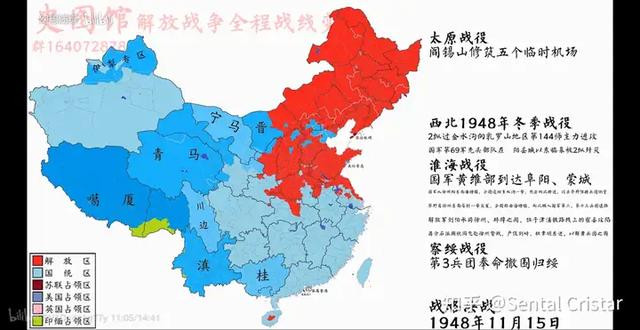

所以到1948年初,国军已经在任何一个主要战场都不占优势了。

。

站在1948年初回看,解放军实际上已经是在内战中必胜的状态了。

全国各根据地拖到东北百万大军南下,剩下的就是胜利的时间问题而已。

当时国军杂牌的频繁起义,也说明国军那边的基础认知。国军唯一的期望,就是美国援助能够加码,甚至直接大规模出兵。

然后被当作破局核心的东北野战军在做什么呢?

他们半年没动,在东北国军门口练了半年兵。

真的就是纯练兵。

因为这份从容,练出了战术素养和参谋作业最专业的一支大军,我军一直到抗美援朝时都受益。

这也说明了以战代练还是不够经济,纯靠实践的野路子太社会达尔文了,练出来的技术也总会不那么全面的。

在这以后,一个比较合理的预期时,东野在1948年下半年动手解决东北问题。

然后1949年杀出来,依次打华北,打中原,打过长江,然后解放江南、四川、西北。

这样算起来,1950年差不多就打完收工,正好四年。

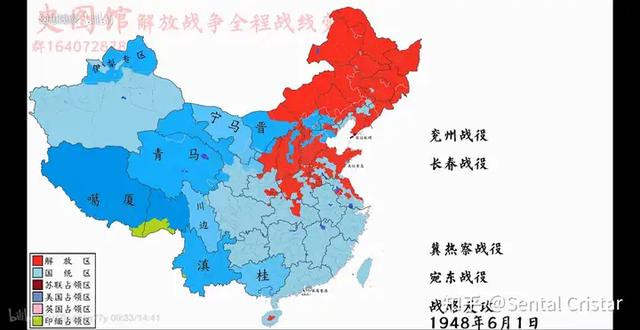

所以1948年时,中央对粟裕的期望是进一步向浙江渗透,牵制国军。

结果,这时发生了两件事,加速了历史的进程:

第一件事是宋子文他们搞的,为了捞最后一票,1948年就把国统区经济搞崩盘了。

第二件事,是华东野战军没有消极等待,而是主动跟淮河一线的国军干上了。

6月份豫东战役,粟裕在国军最精锐的几个兵团中间虎口拔牙,消灭了国军一个小规模兵团。

9-10月攻克济南。

11月,华东野战军从山东开始南下,威胁徐州。

国军在应对过程中漏洞百出。

11月16日,中原野战军拿下宿县,将国军切割成南北两段。

然后国军当时最能打的部队在淮河流域全部葬送。

邱清泉、胡琏(就是黄维兵团)所部的灭亡,直接导致国军已经完全失去了质量。

于是就比预期还要提前地一溃千里了。

从豫东战役开始到淮海战役这段时间里,国共双方在淮河流域的决战可谓是一点水分和运气成分都没有。

中间黄百韬开挂、邱清泉爆种,国军精锐部队的表现是非常抢眼的,但依然打不过。

虽然粟裕打得不够稳健,不像一般将领那样有大胜的优势才出手,

但解放军综合实力高于国军,是毫无争议的一件事。

所以说,三年打赢国民党,确实有偶然成分,粟裕激进出手,刘伯承慧眼拿下宿县这个不起眼的胜负手。

但四年打赢,绝对是稳稳的。